- 眠気のメカニズムがわかる

- 眠くなるにはどうすれば良いのか

- 良い睡眠を取るポイントは?

皆さんは睡眠のメカニズムをご存知ですか?

睡眠には体や脳の休息、肌の修復など多くの役割がありますが、今回は睡眠のメカニズムについてご紹介したいと思います。

- >>キュアレTHE MAKURA ←ネンミーイチ押しまくら!

- >>ブレインスリープピロー ←1番人気!

- >>YOKONE3 ←コスパ良し!

眠気と覚醒はホルモンによりコントロールされる

睡眠には、「メラトニン」と「コルチゾール」というホルモンが深く関わっています。メラトニンは、脳の松果体から分泌され、皆さんの眠りを誘います。一方、コルチゾールは覚醒ホルモンといわれ、深夜から朝にかけて分泌量が増加します。コルチゾールは、副腎皮質から分泌され、「起きる時間ですよ」と目覚めを促し、全身にストレスに対する準備をさせます。

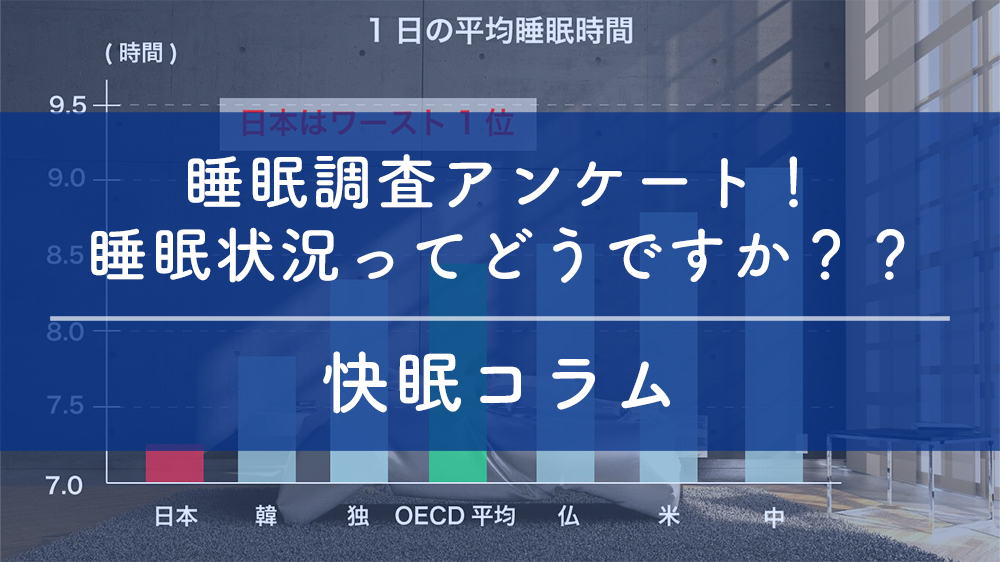

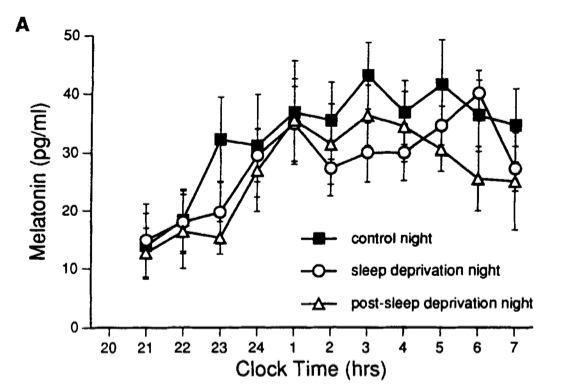

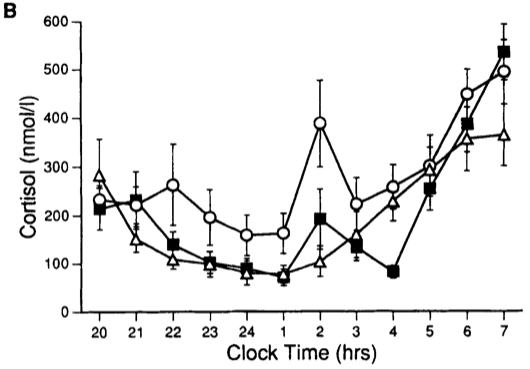

ここで、時間経過に伴うメラトニンとコルチゾールの分泌量を示した研究を紹介します。参加者には、まず正常な夜を過ごしてもらい(黒い四角:正常)、その際の血漿中のメラトニンとコルチゾールの分泌量を測定しました。次に参加者は徹夜を行うという指示のもと、テレビを見たり、参加者同士で話したりと一晩中起こされていました(白い丸:睡眠不足)。さらに、睡眠不足後のメラトニンとコルチゾールのデータを測定しました(白い四角:睡眠不足後)

睡眠時間とメラトニン分泌量の関係

睡眠時間とコルチゾール分泌量の関係

その結果、メラトニンの分泌量は、通常時(黒)に比べて、睡眠不足(白)で分泌量が減少していることがわかりました。一方で、コルチゾールの分泌量は、夜寝ずに起きていると、通常時(黒)に比べて、睡眠不足(白)で分泌量が増加していることがわかります。また、通常(黒)だと、コルチゾールは深夜から朝にかけて分泌量が著しく上昇しますが、寝不足状態(白)が続くと、常にコルチゾールが分泌していて、常にストレス状態ということがわかりました。

コルチゾールは皆さんを覚醒させる役割を終えると通常の分泌状態に戻ります。しかし、日中、仕事や人間関係などストレスを長期間受け続けると、常にコルチゾールが分泌されっぱなしになり、体に悪影響を及ぼすようになってしまいます。コルチゾールの異常な分泌が続いた結果、うつ病や認知症を引き起こしてしまうこともわかっているため、気をつけましょう。

一方で、メラトニンには、眠りを誘うはたらきだけでなく、免疫力の低下を抑える効果があります。しかし、メラトニンは歳を重ねるとともに分泌量が減少するため、高齢者になると、夜中に何度も目が覚めたり、朝早く起きてしまったりするとともに、免疫力も低下してしまうのです。

眠りの種類

睡眠は、「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類があります。皆さんは、睡眠中この2種類の睡眠サイクルを交互に繰り返しています。「レム睡眠」は、体は眠っていますが、脳は活動をしている状態で、明け方に近づくほど長くなります。レム睡眠中は脳が活動をしているため、夢も見ますし、眼球運動も行われます。一方で「ノンレム睡眠」は、体は寝返りますが、脳が活動をしない深い眠りのことを指します。明け方に近づくほど浅くなり、脳が活動をしないため夢も見ません。脳に溜まった疲れが取れる時間であるため、脳の休息時間になります。また、深い睡眠であるノンレム睡眠時に成長ホルモンは分泌されます。

ここからは、上記で示した睡眠の特徴を踏まえ、良い睡眠を取るために意識することとや入眠前に避けることをお伝えします。

いい睡眠を取るためのポイント3つ

トリプトファンを摂取しましょう

メラトニンを作るには、脳内の神経伝達物質であるセロトニンが必要となります、睡眠に重要なセロトニンは、食事により増やすことができます。セロトニンの材料は、アミノ酸の一種であるトリプトファンです。トリプトファンが、鉄、葉酸、ビタミンB6、マグネシウム、ナイアシンのサポートにより、メラトニンになります。トリプトファンは肉類、魚類、大豆製品、乳製品などに主に含まれるため、これらとともに、鉄や葉酸などメラトニン合成をサポートする栄養素をバランスよく取り入れましょう。また、セロトニンは運動でも分泌されるため、体を動かすことも忘れてはいけません。たくさん動いた日は、ぐっすり眠れるのもセロトニンの分泌によるためです。

夜のスマホやテレビには注意をしましょう

メラトニンの材料であるセロトニン形成に大事なことは、眼に入る光の量です。昼間に光が眼に入ることでセロトニンが作られ、光が弱くなることでメラトニンに変化します。そのため、昼間に運動や日光を浴びるなどの活動をしてセロトニンを作り、夜に電気を暗くすることでメラトニンが生成されます。しかし、夜なのにいつまでもスマホやテレビなどで眼に光が入っている状態が続くと、体内時計のはたらきが乱れて、メラトニンの分泌が抑えられてしまいます。交感神経も刺激されて覚醒してしまいます。

そのため、入眠前のスマホやテレビは控えるようにしましょう。

眠る90分前には入浴を済ませる

多くの人は入浴をしてからベッドに入ると思いますが、これ実はとても理にかなっているんです。

入浴をすることで体温(深部体温)が一時的に上がります。

その後、上がった分だけ体は下げようとするので深部体温は急激に下がりグンと下がることで皮膚温度に近づきます。

この作用が『眠気』を誘いやすくなるのです。

皆さんの良い睡眠習慣のために、栄養をきちんと摂り、体内時計や生活習慣を整えるようにしてくださいね。